何故紅い月は赤いか?

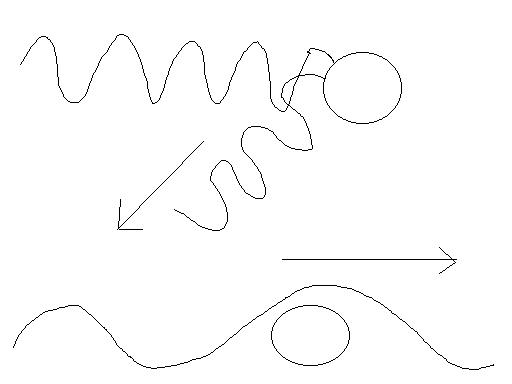

これには光の散乱現象が関係している。光の散乱とは、光が進む時、分子や小さなチリなどにあたり跳ね返され周囲にに広がる現象である。まず光とは一種の波である。ココで下の図を見て欲しい。ここでは上では短い波長の,下では長い波長の光が進んできたと想定する。光の進路にある円は小さなチリと思って欲しい。短波長の光においてはその光はチリに当たって跳ね返されている。これが散乱である。逆に長波長の光ではその光はチリに当たることなく進んでいるのが分かる。

実際には長波長の光が散乱することもあるだろうが短波長の光に比べたら明らかに少ない。よって長波長の光は散乱しにくく,短波長の光は散乱しやすいとなる。

次に月の光について話しておく。月の光とは太陽の光が反射しているものであってつき自身が光を発しているものではない。では太陽光とはどのようなものであろうか。太陽光はほぼ白色光と言っていい光である。つまりあらゆる波長の光つまりあらゆる色の光を含んでいるため白い光になっているのだ。このことは分光器を使って連続スペクトルを観察することにより確認できる。しかし,このような実験器具を使わずともプリズムや虹により虹色を見ることで確認できる。このとき青い光ほど波長は短く、赤い光ほど波長は長い。

では本題に移る

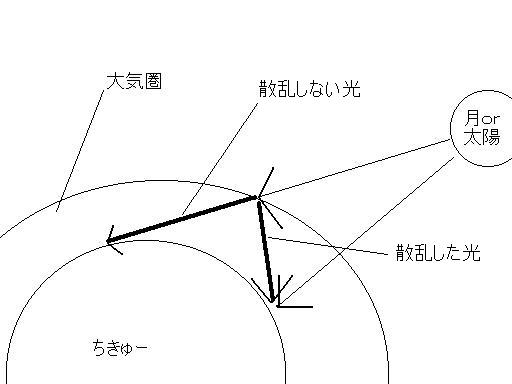

何故月は赤く見えるのだろうか。実はこれは夕日と同じ仕組みで赤く見えるのである。下の図にそって説明をする。もし月や太陽が直上に見えたらその光は大気の中を最短距離で目に入ってくることになる。しかし、月や太陽が地平に近い位置にあったら直上にあったときと比べその光は遥かに長い距離大気を進むこととなる。そのために地平に近い月や太陽の光は大気を通過する間に短波長の光つまり青い光は散乱され目には入ってこなくなるのだ。逆に長波長の赤い光は散乱されにくいので目に入ってきて赤い月や夕日を見せることになる。

また、昼間の空が青く見えるのは散乱した青い光のためと言えるであろう。

では直上に見えるときとそうでない時とではどれだけ大気を進む距離に差があるのだろうか?その距離を計算してみた。

直上に見えるときは大気の厚さ50kmと変わらない。

30°上方に見える時はどうなるであろうか。

地球の半径は13000km大気の厚さに対し地球の半径が遥かに大きいので今回の計算は近似的に行うことにした。ってかこれがわしの限界(明日テスト)

その結果この場合の大気中の光の進む距離は100kmとなった。

つまりほぼ倍違うのだ。実際にはもう少し差は小さいがそそれほど変わらないといえる。